2025年7月11日至14日,西华大学汽车与交通学院“三色浪花”文化传承实践团深入四川省宜宾市志城社区,为当地30余名留守儿童开展了为期四天的暑期“三下乡”爱心暑托课程。该团队以“传承优秀文化,赓续中华文脉” 为主题,通过知识讲授、非遗手作、节令习俗体验与情感陪伴相结合的方式,让小朋友们感受中华优秀传统文化的魅力,激发小朋友们对中华民族文化认同与自豪之情。同时,实践团的成员们在“教”与“学”的双向互动中,不断体会中华优秀传统文化的精神内涵,以实际行动践行“强国有我、守护文脉”的青春担当。

活动合影

一、节日课堂溯渊源,感悟传统文化内涵

在社区活动中心多媒体教室内,团队结合图片、视频为小朋友们讲述春节、清明节以及二十四节气的起源故事和历史脉络。在“春节”课堂上,团队用生动有趣的“年”兽传说,介绍贴春联、放爆竹、守岁、拜年等丰富多彩的春节习俗的由来,引导小朋友们发掘节日蕴含的团结和睦、勤劳勇敢等传统美德;在“清明”课堂上,团队详细讲述清明节的起源、发展历程以及丰富的文化习俗,从介子推的典故到清明扫墓、踏青、放风筝等传统活动,让小朋友们对清明节有了更全面、深入的认识,体会到节日承载的深厚情感与文化底蕴;在时令节气课堂上,团队紧贴时节特点,讲解了“大暑”节气的独特之处、物候变化以及丰富多彩的民俗活动,着重介绍了“饮伏茶”、“晒伏姜”、“烧伏香”等消暑祈福的习俗,并引申出“冬病夏治”的中医养生智慧,激发小朋友们探索自然现象的兴趣以及对传统文化的热爱。

讲述春节习俗

二、美食厨房承技艺,感悟传统文化智慧

传统文化体验环节,团队结合传统节日精心准备了“做青团”、“搓冰粉”实践项目。在青团制作中,小朋友们用新鲜的艾草汁与糯米粉,在队员的帮助下一步步完成揉面、裹馅、搓团、塑形,当一盘盘热气腾腾的豆沙青团新鲜出炉,小朋友们围坐一堂,欢声笑语中分享着劳动的果实,深切感受到传统文化的内涵;在搓冰粉过程中,从认识冰粉籽,到体验手工搓揉出晶莹剔透的胶质,再到调配红糖水、加入葡萄干、山楂碎等配料,小朋友们兴致勃勃地参与全过程。当一碗碗冰凉香甜、Q弹爽滑的自制冰粉端到面前时,暑热仿佛瞬间消散。现场反馈积极,小朋友们纷纷表示活动有趣且有意义,一位10岁小朋友说:“做青团和冰粉让我学会了新东西,我想回家做给爸爸妈妈吃,一起品尝。”

做青团活动(一) 做青团活动(二)

三、巧手匠心传美育,感悟传统文化魅力

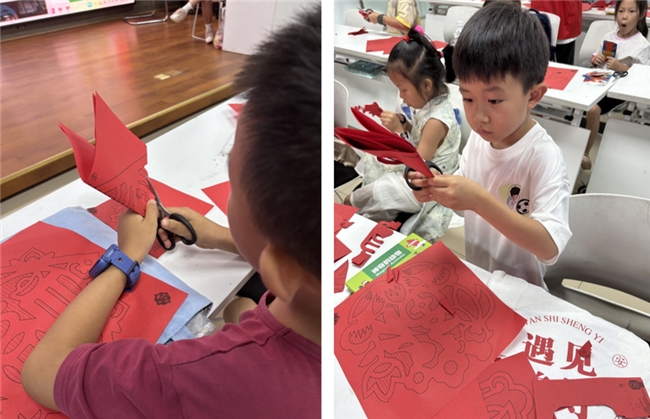

在体验传统节日文化中,团队用生动有趣的语言为小朋友们讲述剪纸的起源与发展。从汉代的金银箔镂空工艺,到如今丰富多彩的剪纸艺术形式,一个个故事仿佛打开了时光的大门,一幅幅精美的剪纸作品让小朋友们目不暇接、跃跃欲试。团队拿出准备好的工具、材料,一步步教小朋友折叠彩纸、勾画图案、裁剪窗花。当一个个精美的窗花在小朋友手中成型时,大家都兴奋地举起来展示,惊喜与自豪洋溢在每个人的脸上。团队带着小朋友用窗花装点整个教室,让传统文化和非遗技艺在教室里绽放光彩。

剪纸活动(一) 剪纸活动(二)

此次“三下乡”活动不仅丰富了留守儿童的暑期生活,更凸显了文化传承的时代意义。四天的沉浸式传统节日与节气文化之旅,为“三色浪花”实践团与志城社区的少年儿童共同绘就了一幅温情与智慧交织的夏日画卷。队员们从屏幕上的文明解码,到剪纸间的非遗传承;从艾叶芳香中体悟节气韵味,到一碗冰粉里品读中华智慧,引导小朋友们在亲身体验中完成了从感知到认同、从参与到传承的文化跃迁。在当前国家推进乡村振兴和文化自信建设的背景下,实践团通过具体活动,帮助小朋友们建立起对传统文化的归属感和情感认同。团队负责人表示:“我们希望通过这些体验,让留守儿童在父母缺席的环境中,找到文化的精神家园,传承中华文明的薪火。”

未来,西华大学“三色浪花”实践团将继续关注留守儿童的文化需求,探索更多贴近生活的传播方式,如社区巡回课堂和线上互动,确保传统文化的种子在小朋友们心中生根发芽,为培养新时代文化传承者贡献力量。

(文图/石岩 王海霞 曹至函 魏文杰)

未经允许不得转载:手机云川网 » 西华大学汽车与交通学院“三色浪花”实践团开展“传承优秀文化,赓续中华文脉”暑期三下乡实践活动