为深入传承红色基因,让青年学子在沉浸式体验中感悟革命精神的时代内涵,西安工业大学文学院组织学生奔赴延安和吴起开展红色主题实践活动。此次行程以 “追寻红色足迹,赓续革命薪火” 为核心,通过实地探访、口述史采集、校园宣讲等多元形式,引导学子在历史现场触摸信仰温度,在精神对话中强化使命担当,为成长为担当民族复兴大任的时代新人筑牢思想根基。

杜梨树下忆峥嵘,一曲红歌传精神

实践队首站抵达吴起历经百年风雨的杜梨树下,毛主席的铜像深情地俯瞰着他所深爱的土地。纪念馆讲解员表示:“年轻人最爱毛主席在杜梨树下指挥战役的故事——枪声激烈时他安然入睡,胜券在握的从容正是红色信仰所给予的力量。”实践队员们听着讲解员饱含真情的讲解,内心也激荡着对峥嵘岁月的追忆,于是队员们围站在杜梨树下,合唱起了《到吴起镇》。悠扬的歌声随风飘荡,唱出青年一代的赤诚热爱,也将延安精神、吴起精神深深镌刻在每个人的心田。

遵义旧址寻初心,宣誓讲解承使命

怀揣着红歌的激情,实践队来到了仿遵义会议旧址。队员们踏入旧址,仿佛时光倒流。斑驳的墙壁、古朴的桌椅、悬挂的油灯,每一处细节都诉说着当年会议的紧张与庄重。馆内陈列着大量珍贵的历史照片、文献资料和实物展品,全景式再现了会议的背景、历程与扭转乾坤的伟大意义。讲解员的深情叙述,让队员们深刻体悟到遵义会议作为党的历史转折点,如何挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命。为传承这弥足珍贵的红色基因,队员们在旧址前庄严宣誓,重温入党誓词,字字千钧。同时,他们化身志愿讲解员,结合所学知识,向前来参观的游客生动讲述历史,让红色精神薪火相传。“能将所学知识外化为行动,传播革命火种,我感到无比自豪与满足!”实践队员李岳欣在讲解后感慨道。

老兵口述载春秋,红色记忆代代传

实践队秉承着“吃水不忘挖井人”的思想,采访到两位退伍老兵。队员们怀着崇敬之心走进老兵家中,聆听他们讲述那段波澜壮阔的革命故事。老兵热情地迎接了大家,在温馨的氛围中,他缓缓讲起革命时期的艰难岁月,眼神却依旧坚毅。在讲述过程中,老兵还拿出珍藏的照片和徽章,照片上是一群为了理想,为了人民奋斗的意气风发的战士,徽章则绽放着热烈而温暖的光芒,随着老兵的话语而闪烁。队员们围坐在老兵身边认真聆听,深入了解,大家近距离地接触到沉重的历史。线上,老兵同样为实践队员们补充讲述了抗战时期震撼的故事细节,红色记忆在新老两代人的对话中实现传承与升华。

校园宣讲播火种,童心向党映崇敬

红色精神一脉相承,实践队员们走进校园,通过生动的故事和充满互动的小游戏将革命历史与红色精神传递给在校学生,让红色基因在青少年的心中扎根生长。实践队员李沁柔用通俗易懂的语言讲述了革命先辈为国家独立、民族解放而奋斗的英雄事迹,一个个鲜活的故事让孩子们听的聚精会神,眼中闪烁着求知与敬佩。孩子们的班主任在活动后表示:“这样的宣讲活动让学生们在轻松的氛围中更深刻地了解了历史,比课本上的文字更有感染力,期待更多红色宣讲走进校园。”

吴起旧址缅先烈,黄土深处悟丹心

实践队择日抵达了吴起革命旧址,这片厚重的黄土地,无声诉说着不朽的革命传奇。在毛泽东旧居的土窑洞前,讲解员满含深情,为实践队员讲解“切尾巴”战役细节:“当年红军用步枪打骑兵,靠的是智慧与勇气;今天我们重走长征路,同样需要敢闯敢拼的魄力!”实践队员们严肃地走过张闻天、王稼祥等领导人旧址及中央政治局会议旧址,切身体会到红色沃土上革命火种生生不息地燃烧,红色力量在队员们血脉里流淌。

微影镜头凝岁月,家书为引寄深情

微电影创作成为此次活动的亮点。影片以一封穿越时空的家书为线索,串联起一段感人至深的寻找之旅。队员们分工协作,以当地红色历史为蓝本,融入实践感悟精心创作。他们不畏艰辛,力求精准传达红色精神的内核,用镜头语言定格历史的瞬间与心灵的震撼,以新颖的形式带领观众重温革命岁月、感悟。

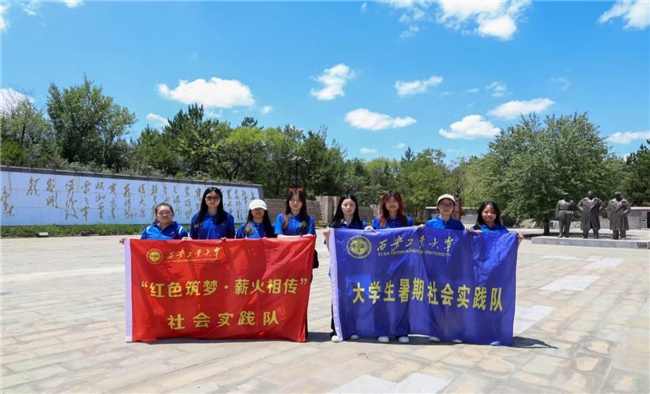

纪念园内仰丰碑,烽火岁月砺初心

实践队怀着崇敬之情走进中央红军长征胜利纪念园。晴空之下,巍峨的长征胜利纪念碑矗立于蓝天碧野之间。一幅幅珍贵的历史图片,配合讲解员的深情讲述,将先辈们筚路蓝缕、砥砺前行的壮丽史诗铺陈在队员眼前。“烽火岁月”展区内,锈迹斑斑的枪支与简陋的生活用品,无声诉说着革命先辈在极端艰苦条件下不屈不挠、顽强抗争的伟大精神。实践队员李悦在走出纪念馆后深切地感叹道:“长征真是一次理想信念的伟大远征,革命先辈们的艰苦奋斗铸就了我们如今和平的生活。”

王家坪里感峥嵘,窑洞灯火见赤诚

离开红军长征顺利会师的吴起,实践队奔赴黄土高原的红色心脏——延安。实践队在延安的旅程首先来到八路军总司令部住址王家坪,岁月的痕迹在砖石上清晰可见,斑驳的字迹仿佛在无声诉说着往昔的峥嵘岁月。走进其中,古朴的窑洞、简陋的房屋错落有致,看似普通,却曾是无数重大决策的诞生地,是革命力量汇聚与迸发的中心。实践队员们先后参观了毛泽东、周恩来、朱德等老一辈无产阶级革命家的旧居,以及中央军委礼堂、总政治部组织部、中央军委警卫班、周恩来旧居、防空洞革命旧址等。队员们驻足其间,通过旧址内的革命文物与历史场景,感受老一辈革命家简朴的生活环境与坚定的革命意志。

革命馆中观史证,文物无声诉衷肠

下午实践队步入延安革命纪念馆。面对3.5万件珍贵文物和5500余幅历史照片,每一位实践队员都被深深地震撼。馆内丰富的文物、详实的史料以及生动的多媒体展示,全方位呈现了党中央在延安的奋斗历程。在讲解员引导下,同学们参观了 “红军长征的壮丽史诗”“大生产运动” 等展区。从记录长征艰辛的文物史料,到再现军民自力更生的复原场景,大家直观感受着党中央在延安的奋斗历程,深刻体悟革命先辈的理想信念与奉献精神。参观过程中,队员们认真聆听讲解、记录感悟。“以前在书本上学习这些历史知识,总觉得不够真切。这次来到延安革命纪念馆,亲眼看到这些文物,听到讲解员讲述背后的故事,仿佛历史一下子在文物与故事中鲜活起来,先辈精神将激励我们奋勇前行。” 一位同学的感慨道出大家心声。

杨家岭上探真理,七大光辉照征程

走进杨家岭革命旧址,七大礼堂的木椅、中央办公厅的旧桌,让同学们直观感受到“实事求是”思想路线的诞生历程。简陋的窑洞、斑驳的桌椅,无声地诉说着革命年代的艰苦与坚守。大家驻足于七大礼堂,聆听着 “两个务必” 的深刻内涵,想象着当年代表们在此共商国是的庄严场景,深切体会到中国共产党在艰难环境中带领人民走向胜利的坚定决心与智慧。

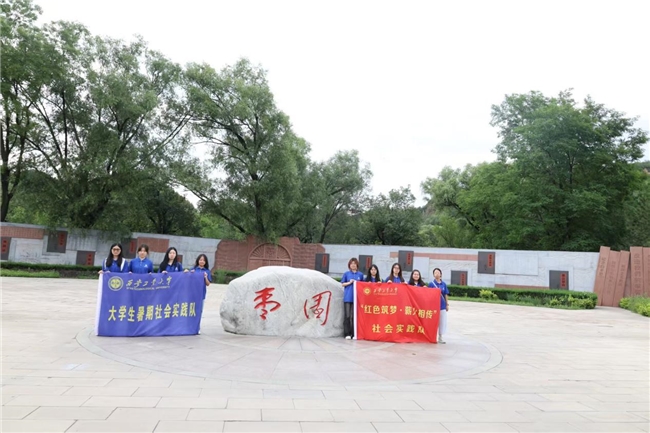

枣园献花寄追思,领袖风范励来人

实践队边走边学、边听边悟,继续走进枣园革命旧址。“一张木桌承载着运筹帷幄的智慧,一盏油灯照亮了救亡图存的征程”,讲解员深情讲述着先辈们在此作出的一个个关乎国家命运的重大决策,队员们不时驻足沉思,深刻体味“为人民服务”初心的千钧分量。午后的暖阳洒落在枣园广场,一场简朴而庄重的献花仪式在此举行。学子们手捧鲜花,列队缓步走向革命先辈群像。当一束束花朵轻轻摆放于基座,全场肃立默哀,空气中回荡着对先烈的无限追思与崇高敬意。““这束花,承载着我们的敬仰,更是我们接续奋斗的庄严承诺。” 23本科生李沁柔在仪式后说道。

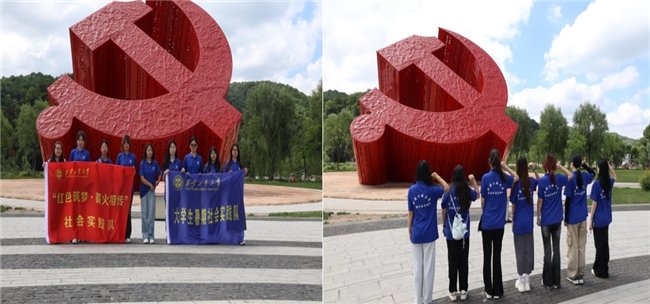

南泥湾里忆垦荒,自力更生塑山河

在南泥湾,泛黄的老照片、斑驳的旧农具与生动的复原场景,再现了359旅将士们“一把锄头一支枪,生产自给保卫党中央”的艰苦奋斗史诗。队员们感受着 “一把锄头开荒万亩” 的奇迹,读懂南泥湾精神的担当内涵。实践途中,两位党员分别在党徽广场和炮兵旧址为大家上了生动的党课。在党徽广场,党员李沁柔结合南泥湾大生产运动的历史,讲述了共产党人在艰苦环境中坚守初心、勇担使命的故事,让同学们对党的精神有了更深刻的理解;在炮兵旧址,党员张琦琦详细介绍了当年炮兵在战斗中的英勇表现,将革命历史与当下的责任担当相结合,激励同学们传承红色基因。走出纪念馆,队员们在当年开垦的梯田旁触摸黄土,望着庄稼地,仿佛看到先辈劳作身影,并参与简易农耕体验,亲身体会劳作艰辛。

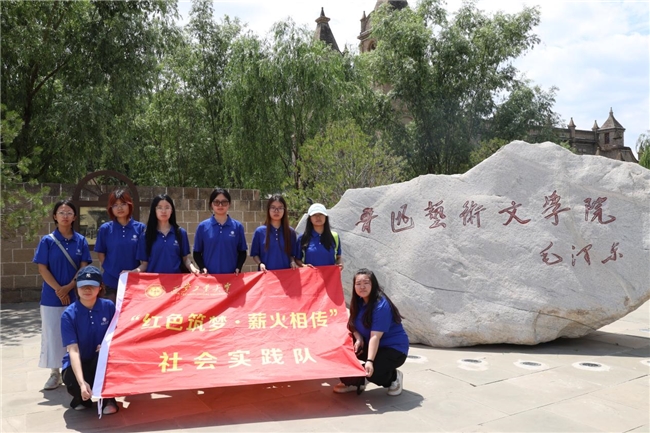

鲁艺旧址寻文脉,红色文艺振人心

在鲁艺文学院旧址,实践队以“探寻鲁艺历史,传承红色文艺精神”为目标,走进了鲁艺校史陈列馆。泛黄的手稿、磨损的乐器、褪色的演出剧照,每一件展品都在诉说着那段波澜壮阔的历史。队员们了解到文艺工作者在艰苦的环境中坚持办学,秉持“紧张、严肃、刻苦、虚心”的校训,深入群众、扎根生活,创作出《白毛女》《黄河大合唱》《兄妹开荒》等一大批脍炙人口的经典作品,这些作品不仅具有极高的艺术价值,更成为了鼓舞人民、团结抗战的精神武器。

电子报刊载红史,图文并茂颂先贤

深入的学习感悟后,制作电子报成为凝结实践成果的重要环节。队员们充分发挥创意与才智,将延安、吴起之行的所见所闻、所思所感倾注于方寸屏幕。他们精心遴选红色素材,匠心编排版面,既有对重大历史事件的详实记录,也有对革命精神的深刻阐释,并配以活动中捕捉的精彩瞬间。电子报内容丰富、形式新颖,图文并茂地展现了延安吴起的深厚红色底蕴和革命先辈的丰功伟绩。

此次吴起延安行,是实践队员们一次深刻的精神淬炼与信仰升华。从革命旧址的沉浸式感悟到实践活动的积极参与,红色基因已悄然融入队员们的血脉,转化为砥砺前行的不竭动力。返校后,实践队员们将把延安精神带回校园,讲好红色故事,传递信仰力量,以身作则,引领更多同学筑牢信仰之基,以奋斗之笔书写青春华章,让革命的熊熊薪火在新时代持续焕发璀璨光芒!

文字:李沁柔 李岳欣 图片:张琦琦 崔哲敏 何佳欣 李悦

未经允许不得转载:手机云川网 » 追寻红色足迹 赓续革命薪火——西安工大学子延安行多维实践筑牢信仰根基